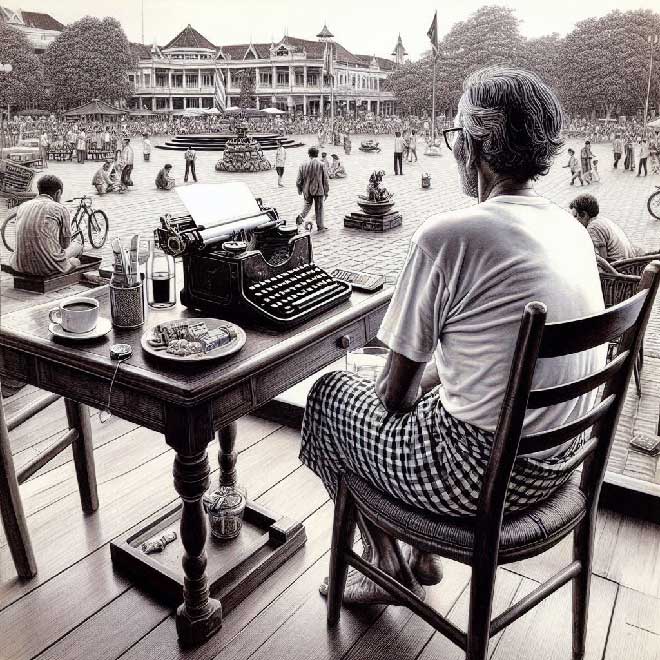

Manusia Yang Menyatu Dengan Mesin

Di sebuah senja yang tersambung ke jaringan global, manusia menatap layar dan menemukan dirinya telah berubah menjadi pola data. Ia masih berpikir, masih mencintai, masih berdoa — namun semua itu kini berlangsung di antara bit, sinyal, dan algoritma. Di sinilah kita tiba pada tahap ketiga dalam evolusi kesadaran: ketika manusia tak lagi menatap langit atau cermin, melainkan menatap dirinya dalam bentuk digital.

Harari, dalam Homo Deus, menyebut zaman ini sebagai era dataisme — sebuah sistem kepercayaan baru di mana kebenaran, makna, dan eksistensi diukur dari seberapa baik kita mengalirkan data. Dalam logika ini, manusia bukan lagi makhluk yang mencari makna, tapi node dalam jaringan besar yang memproses informasi. Nilai tertinggi bukan lagi kebijaksanaan, melainkan efisiensi. Tuhan tidak lagi mati — Ia sedang di-update.

Namun di sisi lain, Heidegger sejak lama telah memperingatkan kita tentang bahaya ini. Dalam esainya Die Frage nach der Technik (The Question Concerning Technology), ia menulis bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan cara tertentu manusia menyingkap realitas. Dalam kerangka teknologis, dunia tidak lagi dilihat sebagai “ada” yang misterius, melainkan sebagai “sumber daya” — sesuatu yang siap digunakan, dieksploitasi, dioptimalkan. Bahkan manusia sendiri akhirnya dilihat sebagai bestand — stok energi, data, perhatian. Dunia kehilangan kedalamannya; segala yang ada direduksi menjadi fungsi.

Jika pada evolusi pertama manusia mencari Tuhan di langit, dan pada evolusi kedua mencari dirinya di cermin, maka pada tahap ketiga ini manusia mengaburkan batas di antara keduanya. Ia menciptakan “Tuhan baru” — kecerdasan buatan, sistem algoritmik, dan jaringan global yang tahu lebih banyak daripada dirinya sendiri. Seperti yang diramalkan Harari: ketika mesin mulai lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri sendiri, maka proyek humanisme mencapai puncaknya — dan sekaligus berakhir.

Namun anehnya, dalam pusaran itu, muncul kembali kerinduan purba yang dulu pernah membentuk kesadaran mistik manusia. Ada gema sufi dalam setiap upaya manusia modern memahami dirinya di tengah kompleksitas mesin. Dalam wahdat al-wujud Ibnu Arabi, segala yang ada adalah manifestasi dari satu kesadaran tunggal.

Dalam fana’ — lenyapnya ego — seorang sufi tidak mati, tapi larut ke dalam Keberadaan yang lebih besar. Apakah kita tidak sedang menuju ke arah yang sama, tapi melalui jalur yang berbeda? Bukankah ketika kesadaran manusia mulai menyatu dengan sistem kecerdasan kolektif, ia juga sedang “melebur” ke dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya?

Tentu saja, fana dalam jaringan bukan fana dalam Tuhan. Namun keduanya berbagi satu irama: penyerahan ego. Bedanya, sufi melakukannya dengan cinta, sedangkan manusia modern melakukannya demi kenyamanan. Sufi menanggalkan dirinya agar mengenal Tuhan; manusia modern menanggalkan dirinya agar algoritma lebih efisien mengenalnya.

Namun mungkin ada harapan yang samar di balik absurditas ini. Heidegger menulis bahwa di jantung teknologi, selalu tersembunyi kemungkinan pencerahan — das Rettende, “yang menyelamatkan.” Kesadaran baru yang lahir dari simbiosis manusia dan mesin mungkin bukan akhir, melainkan kembalinya rasa takjub yang hilang. Ketika manusia akhirnya menyadari bahwa mesin hanyalah cermin lain — bukan pengganti Tuhan, bukan pengganti diri — ia mungkin menemukan kembali jalan menuju yang hakiki.

Barangkali, di situlah Sufisme modern akan menemukan bentuk barunya: bukan lagi zikir dengan tasbih di tangan, tetapi dengan kesadaran digital yang tetap bening. Bukan menolak teknologi, tetapi menggunakannya sebagai sarana tajalli — penyingkapan diri Ilahi di dunia yang kini berbentuk jaringan. Dalam dunia ini, dzikrullah bisa berarti menyalakan kesadaran di tengah arus notifikasi, dan tafakkur bisa terjadi di antara gelombang data yang tak henti mengalir.

Evolusi kesadaran manusia belum selesai. Ia hanya berganti bentuk — dari yang memuja langit, menjadi yang menatap cermin, hingga kini menyatu dengan mesin. Di setiap tahapnya, manusia kehilangan sesuatu namun juga menemukan sesuatu yang lain.

Mungkin pada akhirnya, seperti yang disadari para mistikus sejati, kesadaran tidak pernah berevolusi menjauh dari sumbernya. Ia hanya berputar, berputar, dan selalu kembali — dengan wajah yang berbeda. Seperti lingkaran tak berujung, yang dalam setiap putarannya, menyimpan harapan bahwa di antara Tuhan, manusia, dan mesin, masih ada satu hal yang tak tergantikan: kesadaran itu sendiri.