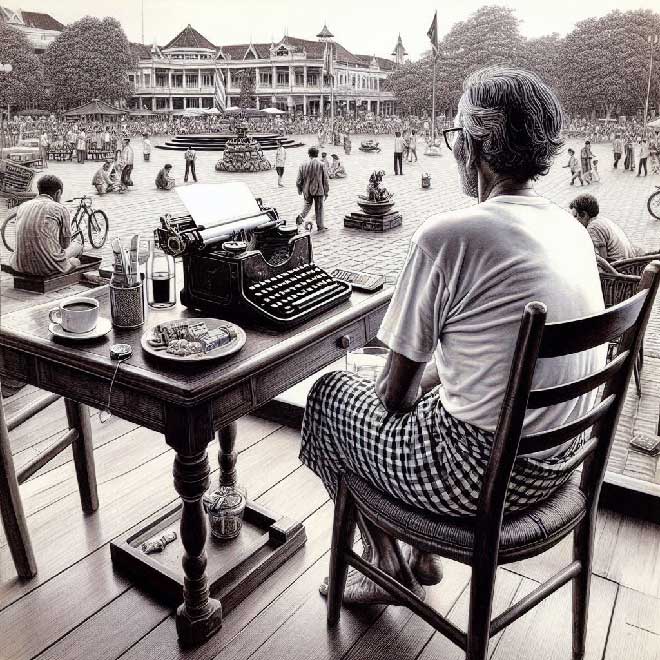

Ketika 'Sopan Santun' Menjadi Algoritma Penjinakan Manusia

Di sebuah kafe di jantung kota, seorang wanita muda menatap gelas

kopinya yang sudah dingin. Di meja sebelah, dua lelaki berjas rapi

tertawa lepas sambil membicarakan rencana mem-PHK ratusan karyawan demi

"efisiensi perusahaan". Pelayan mendekat, tersenyum manis, menawarkan

menu penutup. Mereka mengangguk sopan, memesan kue cokelat mahal—seolah

kehangatan senyum pelayan bisa menebus dinginnya keputusan yang akan

mereka ambil. Di sudut lain, seorang ibu tua membungkuk memungut sampah

yang diinjak seorang eksekutif muda. Ia mengucapkan "maaf" sambil

menyerahkan botol plastik ke tukang kebersihan, meski tak ada yang salah

padanya. Di ruang ini, sopan santun bertepuk tangan sambil menari di

atas panggung ketidakadilan.

Inilah paradoks peradaban: kita hidup

dalam tarian rumit antara bisikan hati, pertarungan akal, dan tuntutan

sosial. Seperti tiga dewa yang saling bersaing, moral, etika, dan etiket

mengatur langkah manusia—seringkali tak selaras, kadang bertabrakan. Di

negeri ini, di mana "sopan-santun" kerap dijadikan tameng untuk

membungkam kritik, atau "tradisi" dipakai untuk mengukuhkan hierarki,

kita lupa bahwa ketiga konsep ini bukan sekadar teori. Mereka adalah

darah yang mengalir dalam nadi interaksi manusia, kadang menyembuhkan,

kadang meracuni.

Bisikan Hati di Tengah Gemuruh Kepentingan

Moral

adalah suara pertama yang lahir dari kegelapan batin. Ia muncul tanpa

undangan—seperti rasa sesak saat melihat seorang anak dihukum karena

mencuri roti, atau getar marah ketika tetangga memaki pekerja migran. Di

sebuah desa di Jawa Timur, Pak Kardi—guru honorer berusia 58

tahun—memilih meminjamkan separuh gajinya yang tak seberapa untuk biaya

sekolah anak-anak miskin. "Hati saya tak bisa diam kalau melihat mereka

putus sekolah," katanya, sambil menatap sepatu bututnya. Ini moral dalam

bentuknya yang paling jujur: tak butuh teori filsafat, tak perlu

seminar etika. Ia adalah denyut nurani yang mengatakan, "Ini salah,"

atau "Ini benar," tanpa peduli pada konsekuensi sosial.

Tapi dunia

tak selalu ramah pada bisikan hati. Di kantor-kantor megah, para

eksekutif belajar mematikan suara ini. Mereka menyebutnya

"profesionalisme"—padahal seringkali itu hanyalah topeng untuk

membenarkan keputusan yang melukai ribuan orang. Seperti karakter

Raskolnikov dalam Crime and Punishment, mereka mencoba

meyakinkan diri bahwa "tujuan mulia" membenarkan cara-cara keji. Tapi

Dostoevsky mengingatkan: dosa sejati bukanlah pelanggaran hukum,

melainkan pengkhianatan terhadap bisikan batin. Di Indonesia, kita

menyaksikan ironi ini setiap hari: koruptor yang tersenyum di

persidangan, sementara pencuri ayam dipenjara lima tahun. Hukum mungkin

bisu, tapi seperti kata novelis Rusia itu, "Jiwa tak pernah lupa."

Etika: Jembatan antara Hati dan Akal

Jika

moral adalah api yang membara, etika adalah panduan agar api itu tak

membakar habis segalanya. Di sini, akal bicara. Etika tak puas dengan

jawaban, "Ini benar karena hati saya mengatakan demikian." Ia menuntut

pertanggungjawaban: "Mengapa ini benar? Apa konsekuensinya? Siapa yang

dirugikan?" Di ruang kuliah suatu universitas ternama, seorang dosen

filsafat memprovokasi mahasiswanya: "Jika kau harus memilih antara

menyelamatkan satu orang yang kau cintai atau lima orang asing, apa yang

kau lakukan?" Diskusi pun memanas. Ada yang mengutip Kant tentang

imperatif kategoris, ada yang merujuk utilitarianisme. Tapi di sudut

ruangan, seorang mahasiswa berkaca-kaca: "Saya tak mau memilih. Saya

ingin menyelamatkan semuanya."

Etika, dalam denyutnya yang paling

hidup, adalah upaya manusia untuk tetap manusiawi di tengah dilema. Di

negeri ini, di mana UU kerap dijadikan alat untuk melegalkan

ketidakadilan, etika menjadi senjata perlawanan. Ketika sebuah

perusahaan tambang mengklaim telah "beretika" karena memberi CSR sambil

meracuni sungai, etika menampar mereka dengan pertanyaan: "Apa gunanya

membangun sekolah jika anak-anak tak bisa minum air bersih?" Voltaire,

melalui Zadig, mengajarkan bahwa kebaikan sejati adalah

keberanian melawan absurditas—meski harus melanggar "tata krama". Di

sini, etika bukanlah buku pedoman, melainkan pisau bedah yang membedah

kepalsuan di balik jargon-jargon "kepatuhan".

Etiket: Topeng yang Kadang Menjadi Penjara

Etiket

adalah bahasa yang paling lihai—ia bisa menjadi pelumas sosial, tapi

juga jerat yang membelenggu. Di Jepang, seorang karyawan harus

membungkuk 45 derajat saat menyapa atasan. Di Bali, senyum ramah adalah

keharusan, bahkan saat hati sedang terluka. Di kantor pemerintahan

Jakarta, staf junior diajari untuk "tidak boleh lebih pintar dari

atasan" dalam rapat. Semua ini adalah etiket: aturan tak tertulis yang

menjaga mesin sosial tetap berjalan.

Tapi seperti kata Oscar

Wilde, "Sopan santun adalah seni membuat musuh merasa nyaman sebelum kau

menghancurkannya." Di sebuah pesta pernikahan mewah, para tamu

bersalaman hangat sambil membisikkan gosip tentang mempelai. Di ruang

rapat direksi, para eksekutif tersenyum sopan sambil merancang strategi

memangkas hak pekerja. Etiket, dalam sisi gelapnya, adalah seni

berpura-pura—alat untuk menyembunyikan kejahatan dalam bingkai

kesantunan. Di Indonesia, kita mahir dalam permainan ini: menyebut

korupsi sebagai "uang rokok", atau kekerasan aparat sebagai "pembinaan".

Namun

etiket juga punya kekuatan magis. Di pelosok Flores, seorang nenek

menawarkan sirih pinang pada tamu—ritual yang bukan sekadar sopan

santun, melainkan cara menjaga martabat manusia. Di sini, etiket bukan

topeng, melainkan jembatan antargenerasi. Persoalannya, seperti

diingatkan Nietzsche, adalah ketika kita menganggap etiket sebagai

pengganti moral. "Masyarakat yang menjadikan kesopanan sebagai agama,"

tulisnya, "akan mati perlahan karena kebohongan yang

diinstitusionalkan."

Tarian yang Tak Pernah Selesai

Lantas,

bagaimana menari di antara ketiganya? Seorang aktivis lingkungan di

Kalimantan memberi contoh nyata. Saat perusahaan sawit menawarinya "uang

damai", ia menolak dengan sopan: "Terima kasih, tapi saya lebih baik

makan nasi dengan garam daripada menjual hutan." Di sini, moral menolak,

etika memberikan alasan ("hutan adalah nafas masyarakat adat"), dan

etiket menjaga agar penolakan tak menjadi konflik terbuka.

Tapi

tarian ini tak selalu elegan. Di suatu malam di Yogyakarta, sekelompok

mahasiswa memilih protes keras saat kampus menaikkan uang kuliah. Mereka

dianggap "tidak sopan", tapi seperti kata pemimpin aksi itu, "Kadang,

melanggar etiket adalah harga yang harus dibayar agar suara kami

didengar." Di sini, etika dan moral bersekutu melawan etiket yang

membungkam.

Sejarah manusia adalah sejarah pertarungan ketiganya.

Budha Gautama meninggalkan kemewahan istana (melawan etiket kerajaan)

untuk mencari kebenaran (moral). Sokrates meminum racun demi

mempertahankan prinsip (etika), meski pengadilan Athena menganggapnya

"tak sopan". Di Indonesia modern, kita melihat guru-guru seperti Butet

Manurung yang "melanggar etiket" dengan mengajar anak Suku Anak Dalam

tanpa izin birokrasi—tindakan yang dianggap "baik" oleh moral, "benar"

oleh etika, tapi "tak sopan" oleh sistem.

Luka yang Harus Tetap Terbuka

Di

terminal bus tua ibu kota, seorang pengamen tunanetra menyanyikan lagu

tentang keadilan. Para penumpang sibuk dengan ponsel, tak ada yang

memberinya koin. Seorang anak kecil tiba-tiba berdiri, mengacungkan

jempol, dan berteriak, "Suaramu bagus, Om!" Sang pengamen

tersenyum—sebuah momen kecil di mana moral (kepolosan anak), etika

(apresiasi pada seni), dan etiket (pujian spontan) menyatu tanpa

konflik.

Tapi dunia bukan terminal bus. Di sini, ketiganya lebih

sering berbenturan daripada berdamai. Mungkin itu baik adanya—karena

selama konflik ini ada, manusia masih punya hasrat untuk menjadi lebih

baik. Seperti kata Rumi, "Cahaya masuk melalui celah-celah yang

retak." Retakan antara moral, etika, dan etiket itulah yang memungkinkan

kita tetap manusia: kadang kaku dalam kesopanan, kadang berani dalam

kebenaran, tapi sering—bahkan mungkin selalu—berjuang untuk tidak sepenuhnya tunduk

pada topeng-topeng yang kita buat sendiri.

Di ujung hari, ketika lampu kota mulai menyala dan topeng-topeng sosial kembali dikenakan, bisikan hati tetap terdengar: "Apakah kita sudah cukup baik—bukan sekadar sopan, bukan hanya benar—tapi manusiawi?"

Pertanyaan ini, yang tak akan pernah ada jawaban finalnya, adalah

hadiah sekaligus kutukan terbesar peradaban. Dan dalam hening diam, ia

adalah alasan mengapa kita masih pantas disebut manusia.