Di antara gulungan naskah kuno yang teronggok dalam peti mati peradaban, di mana debu pengetahuan menari dalam sinar temaram yang menyusup lewat celah-celah waktu,` tersembunyi sebuah paradoks zaman: kita hidup di era informasi yang melimpah-ruah, tetapi kebanyakan manusia justru tenggelam dalam lautan ketidaktahuan yang lebih dalam dari palung Mariana. Fran Lebowitz mungkin akan tertawa getir melihat ironi ini—di saat akses ke pengetahuan lebih mudah dari membuka keran air, kita memilih untuk meminum air genangan dari ember media sosial. "Bacalah sebelum berpikir, pikirkan sebelum berbicara," katanya dengan sarkasme khas New York. Tapi lihatlah kini: kata-kata melesat seperti anak panah beracun dari busur yang belum pernah dilatih, opini diproduksi massal layaknya burger fast food, sementara kebenaran teronggok di sudut seperti patung usang yang ditutupi sarang laba-laba.

Di panggung digital yang berisik ini, setiap orang adalah ahli bedah yang mengobrak-abrik tubuh kebenaran dengan pisau tumpul keyakinan diri. Seorang influencer remaja dengan 10 juta follower merasa lebih berwenang berbicara tentang geopolitik daripada profesor yang menghabiskan 30 tahun meneliti arsip perang dingin. Seorang politikus mengutip ayat kitab suci untuk membenarkan kebijakan ekonomi, padahal terakhir kali ia membuka buku itu mungkin saat pengambilan sumpah jabatan. Kita telah menciptakan agama baru: kultus kepastian instan, di mana keraguan dianggap sebagai penyakit dan pertanyaan adalah pengkhianatan.

Tapi Harper Lee, melalui Atticus Finch yang bijak, berbisik dari halaman To Kill a Mockingbird yang sudah menguning: "Kau takkan benar-benar memahami seseorang sampai kau berjalan dengan sepatunya." Di dunia di mana kita bisa "membatalkan" seseorang hanya dengan satu cuitan, siapakah yang masih mau menyingsingkan lengan untuk merasakan duri di sepatu orang lain? Kita lebih suka menjadikan manusia sebagai meme—diringkas menjadi karikatur dua dimensi, dikemas dalam label "kiri" atau "kanan", "baik" atau "jahat", seperti benda di rak supermarket. Padahal setiap orang membawa perpustakaan pribadi yang berisi novel-novel kesedihan, puisi-puisi kegagalan, dan ensiklopedia pengalaman yang tak terbaca oleh scroll jari yang terburu-buru.

Ray Bradbury, dalam Fahrenheit 451, menggambarkan api yang melahap buku-buku sebagai metafora yang ternyata kurang menyeramkan dibanding kenyataan sekarang: kita tak perlu membakar buku lagi. Cukup biarkan masyarakat sibuk dengan tarian hologram di layar ponsel, terpesona oleh drama selebriti seperti anak kecil mengejar gelembung sabun. Pemerintah tak perlu repot melarang pemikiran kritis—kita dengan sukarela menukarnya dengan stiker wajah anjing filter Instagram dan perang komentar tentang warna gaun yang viral. Bradbury mungkin akan merevisi novelnya hari ini: api yang sesungguhnya bukan di ujung obor penyensor, tetapi di ujung jari yang terus menggeser layar tanpa henti.

Di tengah hiruk-pikuk ini, muncul spesies baru: Homo digitalicus yang mengira retweet sama dengan membaca, menganggap caption Instagram sebagai esai filosofis, dan memandang emoji sebagai bahasa emosi yang memadai. Mereka berbicara tentang "diskusi" sambil saling memuntahkan monolog, berdebat tentang "kebenaran" sambil berdiri di atas bukit pasir opini yang terus berubah bentuk. Socrates pasti akan menangis melihat debat kita—bagaimana mungkin metode elenchus yang memerlukan kesabaran bertanya kini direduksi menjadi saling lempar link artikel yang bahkan tak dibaca sampai paragraf kedua?

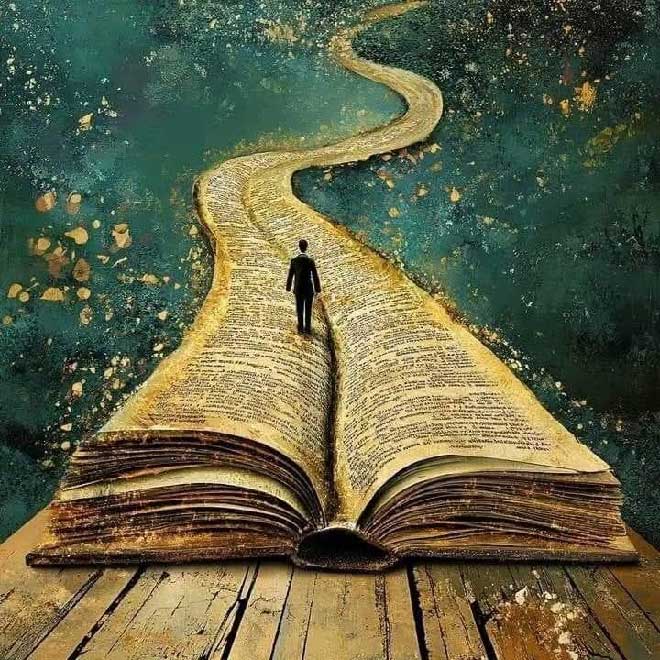

Tapi di balik semua kekacauan ini, tersembunyi sebuah rahasia yang membuat para tiran sepanjang zaman gemetar: buku-buku. Mereka adalah mesin waktu yang memungkinkan kita berbisik dengan Euripides tentang tragedi manusia, berdebat dengan Nietzsche tentang kehendak untuk berkuasa, atau tertawa getir bersama Mark Twain tentang kebodohan yang menyamar sebagai kemajuan. Setiap halaman yang dibaca adalah tindakan pemberontakan halus terhadap budaya instan—seperti menanam pohon ek di tengah padang gurun TikTok.

Lihatlah bagaimana Proust menghabiskan puluhan halaman hanya untuk menggambarkan kue madeleine yang dicelupkan ke dalam teh—sebuah perlawanan epik terhadap budaya TLDR (Too Long; Didn't Read). Atau bagaimana Tolstoy membutuhkan 1.200 halaman untuk menceritakan perjalanan spiritual Pierre Bezukhov di War and Peace, sementara kita sekarang kesulitan fokus pada video YouTube yang lebih dari 10 menit. Di sini letak tragedinya: kita telah kehilangan kemampuan untuk menikmati proses pengupasan kebenaran layer by layer, seperti ingin langsung menggigit inti buah tanpa melewati kulit dan dagingnya.

Tapi harapan itu masih ada, tersembunyi dalam ritual-ritual kecil: mahasiswa sastra yang matanya berkilat saat menemukan metafora sempurna di puisi Rendra, ayah yang membacakan dongeng sebelum tidur dengan suara parau meski tahu anaknya lebih fasih bermain game online, atau nenek di sudut kampung yang masih melipat halaman buku favoritnya alih-alih screenshot. Mereka adalah gerilyawan dalam perang epistemik ini—pejuang yang memahami bahwa membaca bukan sekadar transfer informasi, tetapi latihan empati yang membuat kita bisa merasakan debu jalanan di Kairo lewat novel Naguib Mahfouz, atau memahami nestapa petani Jawa lewat puisi Rendra.

Di ujung lorong ini, kita dihadapkan pada pilihan: terus menjadi budak dopamin yang mengejar notifikasi, atau menjadi seperti tokoh Clarisse dalam Fahrenheit 451—manusia aneh yang lebih suka mencium hujan dan bertanya "mengapa" daripada terhipnotis oleh dinding televisi interaktif. Pilihan untuk tidak sekadar bereaksi, tetapi merenung. Untuk tidak hanya berbicara, tetapi pertama-tama mendengar—bahkan pada keheningan di antara kata-kata.

Karena pada akhirnya, masa depan

peradaban mungkin tergantung pada pertanyaan sederhana: Akankah kita

tetap menjadi tawanan algoritma yang menyuguhkan konten sesuai bias

kita, atau berani membuka jendela-jendela yang menghadap ke pemandangan

tak nyaman? Seperti kata Atticus Finch: "Keberanian sejati adalah ketika

kita tahu akan kalah tapi tetap bertindak." Mungkin inilah saatnya kita

mengangkat senjata paling radikal di zaman ini: duduk diam dengan buku,

membiarkan kata-kata orang lain yang telah mati mengajari kita cara

benar-benar hidup.

Posting Komentar

...